DDOLKONG

중국의 생산과잉은 더 심화되고 있나? 본문

중국의 생산과잉은 1차 산업화 시기(1995년~2006년)까지는 올바른 분석이지만 그 이후는 현실을 제대로 반영하지 못해

생산과잉이라는 표현은 경제학 논리가 아닌 정치적 수사인 경우가 많아

[이코노미21 양영빈] 중국의 생산과잉은 재무장관과 옐런을 비롯해 미국 당국자들이 중국에 대해 무역 불균형을 시정할 것을 요구할 때 단골로 써먹고 있는 구실이다. 미국 당국자들의 인식은 중국이 생산과잉으로 저렴한 물건을 덤핑으로 쏟아냈고 이것은 미국 제조업 일자리를 없애 실업을 양산했다는 논리로 이어진다. 5월14일(현지시간) 발표한 바이든 대통령의 중국 제품에 대한 큰 폭의 관세 인상은 이런 인식이 구체적 정책으로 표현된 것이다.

여기서는 세인트루이스 연준 경제학자인 이리 친(YiLi Chien)과 폴 모리스(Paul Morris), 그리고 국제무역 문제 전문가인 리챠드 볼드윈(Richard Baldwin) 연구결과를 참조해 중국의 생산과잉과 미국 제조업 쇄락의 관계를 볼 것이다.

(참고 글) 세인트루이스 연준 www.stlouisfed.org/on-the-economy/2017/april/us-manufacturing-really-declining

리챠드 볼드윈 www.linkedin.com/pulse/fact-checking-rana-foroohars-oped-piece-ft-richard-baldwin-hdcee/)

미국 제조업은 정말로 쇄락하고 있는가?

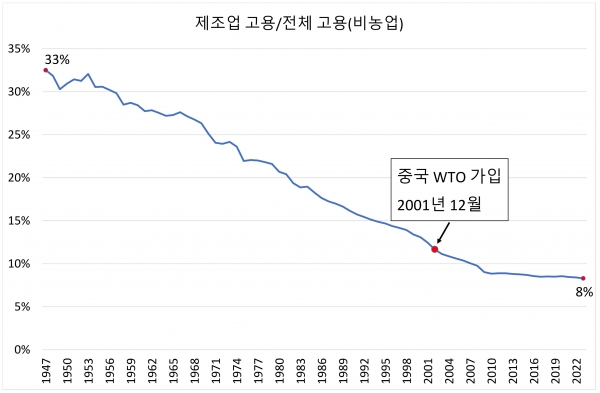

미국 제조업의 쇄락은 제조업 공동화 이야기가 나올 정도로 이미 여러 언론에서 언급했던 것이다. 러스트벨트의 몰락은 미국 제조업의 위기를 상징적으로 보여준다. 다음은 미국 제조업 노동자 고용이 전체 고용(비농업부문)에서 차지하는 비율을 나타낸 것이다.

1947년에 33%였던 비율이 2023년 8%로 떨어져 무려 1/4 수준으로 감소했다. 그런데 여기서 주목할 만한 사실은 이러한 감소가 미국의 최대 무역 상대국인 중국이 본격적으로 해외 시장에 진출하기 시작한 2001년 12월 WTO 가입 이전부터 추세적으로 진행됐다는 점이다. 오히려 중국이 WTO에 가입한 이후에 이런 제조업 고용 비율은 이전보다 덜 감소하는 추세를 보이고 있다.

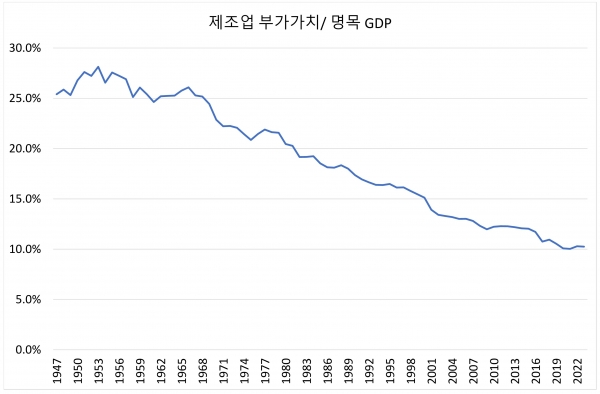

제조업이 명목 GDP 생산에 기여한 명목 부가가치 창출을 명목 GDP 대비로 본 비율은 다음과 같다. 고용이 줄어든 만큼 명목 GDP 대비 제조업 부가가치 비율도 감소하고 있다.

(주의: 연준 데이터는 2018년까지만 제공한다. 그러나 https://www.bea.gov/itable/gdp-by-industry의 Historical 1947-1997 Data와 https://apps.bea.gov/histdatacore/histChildLevels.html?HMI=8&oldDiv=Industry%20Accounts를 참조하면 전체 자료를 구할 수 있다.)

생산된 양으로 본 실질 GDP 대비 실질 제조업 생산량

경제학의 아버지라 불리는 아담 스미스는 국부론에서 “소비는 모든 생산의 목적이자 유일한 목표다”라고 표현했다. 경제활동을 하는 근본적인 이유는 더 풍요로운 소비를 하는 것에 있다는 것을 강조한 것이다. 이런 사정은 현대 경제학도 마찬가지다. 이런 상황을 제대로 파악하기 위해서는 특히 장기에 걸친 시계열 자료를 볼 때는 실질 지표를 보는 것이 중요해 진다.

GDP는 국내 총생산이며 이를 구성하는 상품과 서비스는 양과 가격은 시간에 따라 변하게 된다. 마찬가지로 GDP를 구성하는 일부인 제조업 부가가치 생산량과 가격은 시간에 따라 변하게 되며 GDP 일반의 양과 가격과 같은 움직임을 보이지는 않는다.

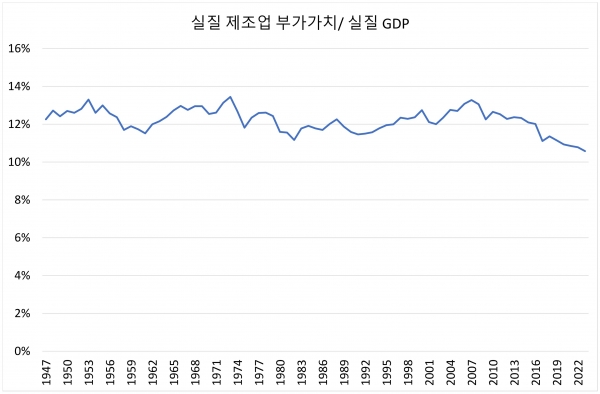

다음은 제조업이 창출한 실질 부가가치를 실질 GDP에 대비해서 본 것이다. 이 데이터 역시 연준은 2018년까지만 제공하므로 앞과 마찬가지로 BEA 사이트에서 자료를 구할 수 있다.

이 차트를 보면 두 번째 차트의 명목 GDP 대비 제조업 부가가치와 매우 큰 차이를 볼 수 있다. 무려 70년이 넘는 시간 동안 실질 GDP 대비 실질 제조업 부가가치 또는 생산량에서 차지하는 제조업 생산량은 큰 변화가 없음을 알 수 있다.

GDP 대비 가격을 기준으로 한 명목가치 비율은 1/3 수준으로 감소했지만 생산량을 기준으로 한 실질 가치는 큰 변화가 없다는 것은 제조업 상품의 가격이 하락한 것을 의미한다. 또는 명목 GDP의 전체적인 가격 수준의 상승 속도가 제조업의 가격 수준 상승 속도보다 빨랐음을 의미한다.

이것은 달리 표현하자면 제조업의 생산성이 올랐음을 의미한다. 제조업 고용은 감소했으나 제조업 실질 부가가치가 실질 GDP에서 차지하는 비율이 큰 변화가 없다는 것은 생산성(=생산량/고용)이 상승했음을 의미한다.

생산성은 주로 기계 설비 투자나, 공장 자동화를 통해 상승한다. 중국의 부상이 있기 이전에는 일본과 독일이 있었다. 그러나 일본, 독일, 중국의 부상은 세 번째 차트를 설명하지 못한다.

제조업 고용이 전체 고용에서 감소하는 현상은 경제 발전을 하는 나라들의 공통적인 추세다. 물론 단기적으로 무역 불균형이 산업 및 공장에 따라 영향을 줄 수는 있다. 그러나 무려 70년간 이런 추세가 있었다는 것은 무역 불균형으로 설명하기엔 무리가 많다.

중국은 정말로 생산과잉 단계에 있을까?

중국의 과잉생산은 여러 경제학자들이 지적하는 문제다. 중국은 그 어떤 나라보다 저축이 많은 나라다. 잘 알려진 국민소득 항등식에 의하면 다음이 성립한다.

S - I = EX - IM

S: 총 저축, I: 투자, EX: 수출, IM: 수입

중국은 투자도 많지만 투자를 압도하는 저축으로 인해 무역흑자(=EX-IM)가 생긴다. 이 관계식을 해석하는 일반적인 방식은 다음과 같다.

① 무역적자가 생기는 나라는 제조업 일자리가 감소한다. 이런 나라들은 과도한 부채에 시달리고 비정상적으로 금융화된 경제가 된다.

② 무역흑자가 생기는 나라는 제조업 일자리가 증가한다. 동시에 해당 국가의 가계가 제조업을 직간접적으로 보조하기 때문에 국내 수요(소비)는 낮게 유지된다.

③ 국내 소비자는 국내 생산을 따라가지 못하고 나머지를 수출하는 생산과잉의 상태에 머물게 된다. 생산과잉의 동전의 다른 면은 과소소비(under consumption)이다.

①, ②, ③을 종합해서 중국에 대입하면 “중국은 소비자가 제조업체의 생산을 충분히 소비하지 못하고 있는 생산과잉의 상태에 있다”로 정리할 수 있다. 이러한 주장을 데이터로 확인해 보기 위해서는 OECD에서 제공하는 훌륭한 데이터베이스인 TiVA(Trade in Value Added)를 살펴보자.

다음은 국제무역 전문가인 리챠드 볼드윈의 글 Fact Checking Rana Foroohar’s Piece in the FT

(www.linkedin.com/pulse/fact-checking-rana-foroohars-oped-piece-ft-richard-baldwin-hdcee/)을 참조했다.

(다음은 위 차트를 얻기 위한 설정이다. Measure=FFD_DVA, Economic activity=C:Manufacturing, Measure=VALU:Value added, Economic activity=C:Manufacturing)

FFD_DVA는 국내 수출 제조업체의 부가가치다. VALU는 제조업 전체의 부가가치다. 위 차트는 FFD_DVA/VALU 즉, 국내 수출 제조업체의 부가가치가 전체 제조업의 부가가치에서 차지하는 비율을 나타낸다.

중국의 FFD_DVA/VALU는 1995년 20.1%에서 2006년 정점인 36.5%에 이르렀다. 이 시기는 전체 제조업 생산이 국내소비를 앞지르고 있고 수출이 국내 소비에 비해 증가하는 이른바 생산과잉의 시기에 해당한다.

그러나 FFD_DVA/VALU는 2006년 36.5% 정점에서 2020년 24.9%로 하락했다. 이 시기에는 이전 시기와는 반대로 부가가치 기준으로 수출 제조업체의 부가가치 비중이 감소하고 있다. 또는 동전의 양면으로 내수 제조업체의 부가가치 비중이 증가하고 있다.

중국의 생산과잉은 중국의 1차 산업화 시기(1995년~2006년)까지는 올바른 분석이지만 그 이후는 현실을 제대로 반영하지 못한 분석임을 알 수 있다.

같은 논리를 미국에 적용해 보자. 미국의 FFD_DVA/VALU는 2003년 저점인 15.2%에서 2020년 16.3%로 오히려 상승했다. 큰 폭은 아니지만 이 기간 동안 생산과잉에 있었던 쪽은 중국이 아니라 오히려 미국이었다.

생산과잉과 정치 논리

생산과잉이라는 표현은 경제학 논리로부터 나온 것이라기보다는 정치적 수사인 경우가 많다. 정치인들이 선거에서 유리한 위치를 선점하기 위해 그럴듯한 경제 논리를 이용하는 것을 우리는 역사를 통해 많이 목격했다.

1929년 미국의 스무트-홀리 관세법, 1970년 닉슨의 10% 일괄관세, 2018년 트럼프의 관세 전쟁 등은 경제논리를 구실로 삼아 정치적 목적을 달성하기 위한 것들이었다. 지금까지의 경험은 이러한 시도들이 모두 실패로 귀결됐음을 보여준다. 표면상으로는 경제적 약자(노동자, 농민)를 보호하기 위한 정책을 내세우지만 실제로는 입법 로비단체의 이익으로 점철됐다는 것을 알고 있다.

최근 미국과 중국의 무역전쟁의 근거로 제시되는 생산과잉이라는 논리 역시 앞선 역사를 다시 반복할 가능성이 많다.

1929년 스무트-홀리 관세법은 대공황의 원인은 아니다. 그러나 그 이후 일련의 잘못된 정책들의 결과로 조금 강도가 센 경기침체가 될 수 있었던 것이 대공황으로까지 변질됐다. 그 결과 인류는 2차 세계대전이라는 끔찍한 비극을 맞이하게 됐다.

지금 미국과 중국의 관세전쟁은 당시 대립에 비할 바는 아니지만 걱정이 전혀 없는 것은 아니다. 부디 G2가 합리적인 선택을 하길 바랄 뿐이다. [이코노미21]

http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=1013464